我了解过去的动物行为与其生活环境的研究之旅

2014年的春夏之交,我在德国柏林国家自然历史博物馆哺乳动物分馆的动物骨骼收藏分部里,看着眼前整齐排列的,从亚欧大陆东端到西端自然分布的盘羊属(Ovis sp.)肱骨 ,它们包括了分布在中国青藏高原和新疆、中亚的盘羊(Ovis ammon),分布在南亚次大陆北部和中亚局部的维氏盘羊(Ovis vignei),分布在里海沿岸和西亚地区的东方盘羊(Ovis orientalis),以及被驯化后又被野化的摩弗伦羊(Ovis orientalis musimon),以及在德国的动物园里饲养的绵羊(Ovis musimon aries)内心的喜悦和萌动的好像窗外阳光下刚抽支的树芽,因为我感到我之前的观察和假设似乎再一次被证实了。

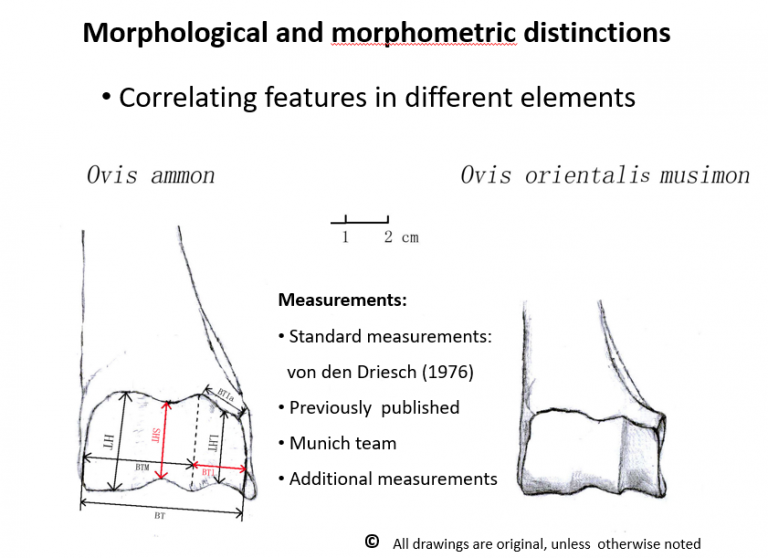

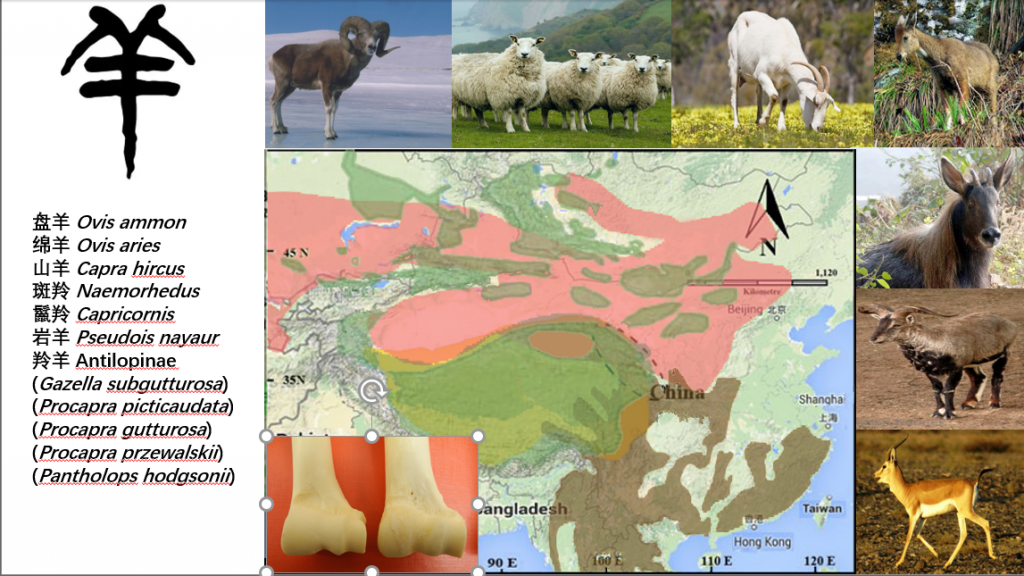

2011年秋季,我正式开始了在剑桥大学的博士研究课题。为了研究中国西部家养绵羊山羊的起源,我需要从青海、西藏等地距今10,000-3000年的古遗址中正确鉴定出确切的家养绵羊和山羊,而不与中国西部当地的形态近似羊,且分布区域重叠的动物混淆,因此我必须首先建立中国西部相关羊亚科和羚羊亚科动物骨骼形态的鉴定标准——在当时的学术界,还缺乏区分十几种中国西部羊亚科(Caprinae)和羚羊亚科动物(Antilopinae)的标准。因为最相关的标准只有欧美学者建立的关于山羊、绵羊和其他分布于西亚和欧洲等地的小型牛科动物的区分。因此,我开启了在欧洲和美国各大博物馆和标本库,对相关动物骨骼解剖形态的研究之旅。

最初在当时我的看来,这似乎是一个不可能完成的任务,因为欧美学者从上世纪50年代开始,用了70多年时间,也只对山羊、绵羊两种羊亚科动物,以及分布于欧洲和近东的几个相关种属进行了研究。这是因为羊亚科动物骨骼形态在肉眼可见的尺度下极其近似,而且生活在不同地区和环境的群体中又有很多形态变异,因此,历来讨论它们的形态区别都是一个挑战,更不用说要在考古遗址中鉴定出来。所涉及的工作包括对大量现代标本的细致观察、测量,然后分析、总结后,才有可能准确把握住十几种羊亚科和羚羊亚科的关键形态特征和区分特征。但是,奈何中国西部的羊亚科和羚羊亚科动物偏偏这么多,从甘青地区5000多年前的马家窑文化开始,从《山海经》故事里,就到处可见中国西部古人对羊类动物丰富的认知和崇拜。

怀着巨大的恐惧和担忧,我依然摸索着寻找着有可能的解决方案,最终,德国慕尼黑大学上古动物骨骼解剖收藏库的负责人回复了我在国际动物考古学者邮件群中的询问,告诉我他们那里藏有我寻找的岩羊、盘羊等动物的骨骼。就这样,从2013年初开始,在恐惧和压力的驱使下,我踏上了研究羊亚科和羚羊亚科动物比较骨骼形态学之旅。从最初的慕尼黑的国家标本收藏库开始,随着研究端倪的一个个展现,我的恐惧逐渐转变成了兴奋,我越来越觉察到了解决这些相近物种骨骼形态区分的系统性规律,得到了与我兴趣相投的慕尼黑大学研究所的主任和老师们的指点、支持,和鼓励。

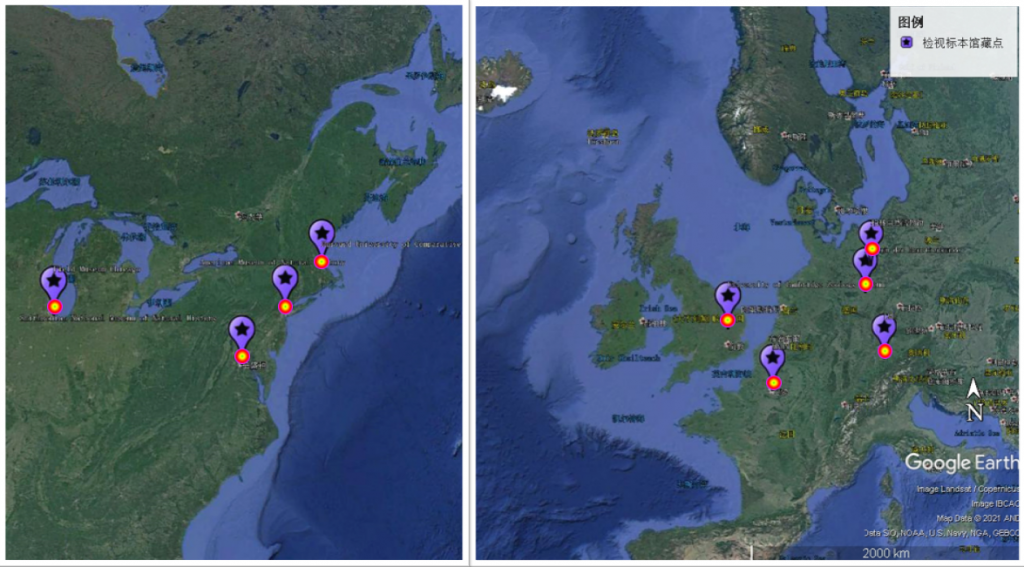

在他们的鼓励下,我的研究思路逐渐打开、清晰,发现了完成这个“不可能完成的任务”的可能性。按照这个思路,我申请到了美国温那葛林基金会的田野考古工作奖学金。有了这笔钱,我随后一口气跑下了包括慕尼黑国家人类学和古动物解剖学收藏库(SAPM)、德国柏林自然历史博物馆(BMN)、法国巴黎国立自然历史博物馆(MNHN)、德国哈雷-维滕贝格马丁-路德大学“朱利叶斯·库恩”动物学博物馆(MHJ)、美国纽约自然历史博物馆(AMNH);华盛顿特区史密森国家自然历史博物馆(USNM)、哈佛大学比较动物学博物馆(MCZ)、芝加哥菲尔德自然历史博物馆(FMNH)等近10个欧美最重要的动物骨骼标本收藏馆,看遍了世界上所有找得到,有中国西部羊亚科和羚羊亚科动物骨骼的标本收藏,于是,有了文章开头的那一幕。

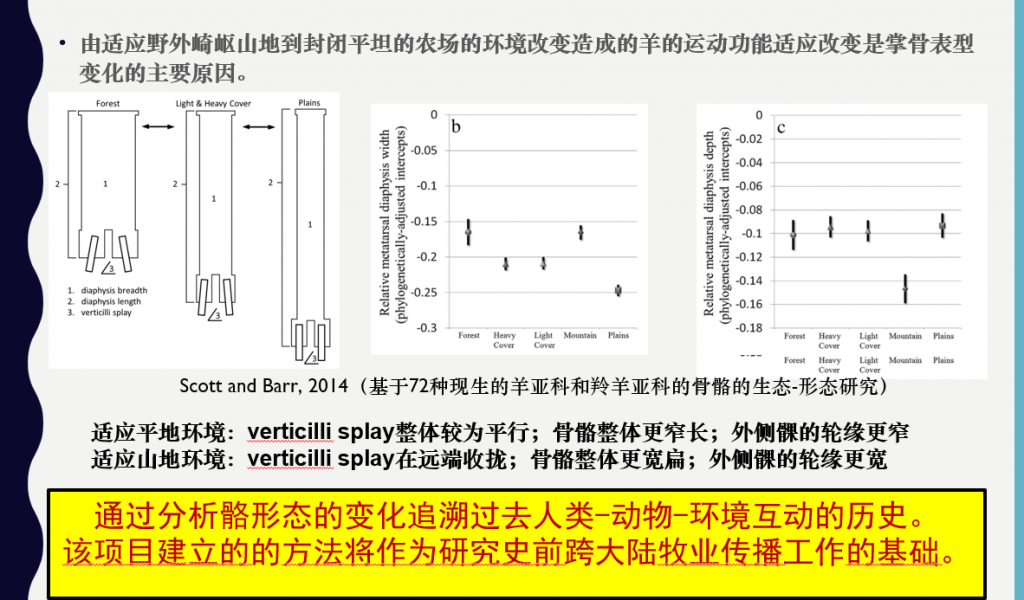

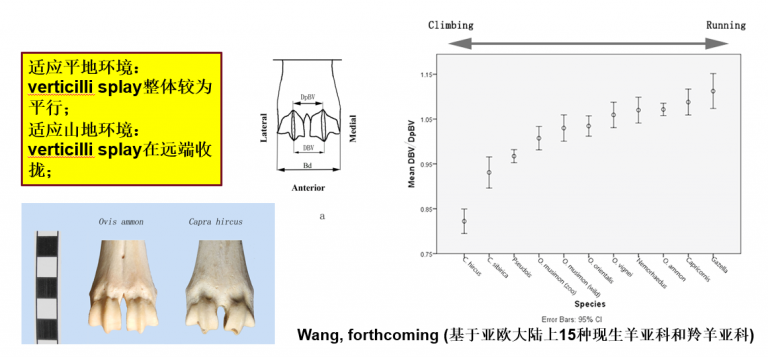

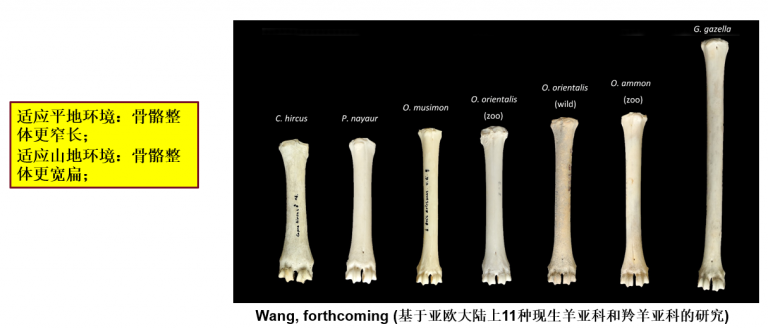

更让我感到意外又兴奋的是,随着研究的深入和检视标本数量的扩展,我似乎发现了骨骼形态与动物所适应生态/地理环境的系统性关联。凭着直观的观察和测量数据的对比,我发现了从适应山地环境的动物,到适应开阔平原环境动物在肢骨形态和测量数据上的系统性变化曲线。在德国慕尼黑大学研究所老师的点拨下,我认识到这大概是动物的运动功能适应的变化导致的。同时,在不同种群的盘羊属(Ovis sp.)骨骼上,似乎存在着自东向西的线性变化规律,我于是假设这与它们在亚欧大陆上的地理位置分布有关。

我兴奋地认为,我找到了解决问题关键的钥匙。并且有了这样意外的科学发现,更让我信心满满。我认为,只要自己按照这个思路研究,一定可以用我这些新发现的骨骼形态与其适应的生态环境和地理分布的关联规律,解锁古代动物适应的生活环境(包括地貌类型),地理分布,进而能够追溯动物在驯化进程中受到的人类的管理压力,了解其驯化阶段,及不同地理和生态区直接交流迁徙的历史。于是,从2013年到2014年,我在德国、法国、美国的国家自然历史博物馆里,夜以继日地观察、测量,积累数据。同时,周游在欧美国家著名的各大城市和它们的博物馆里,旅途中的异域风情和让我兴奋而陶醉。2014年秋天,我结束了两年大多数时间都周游在外的田野工作。

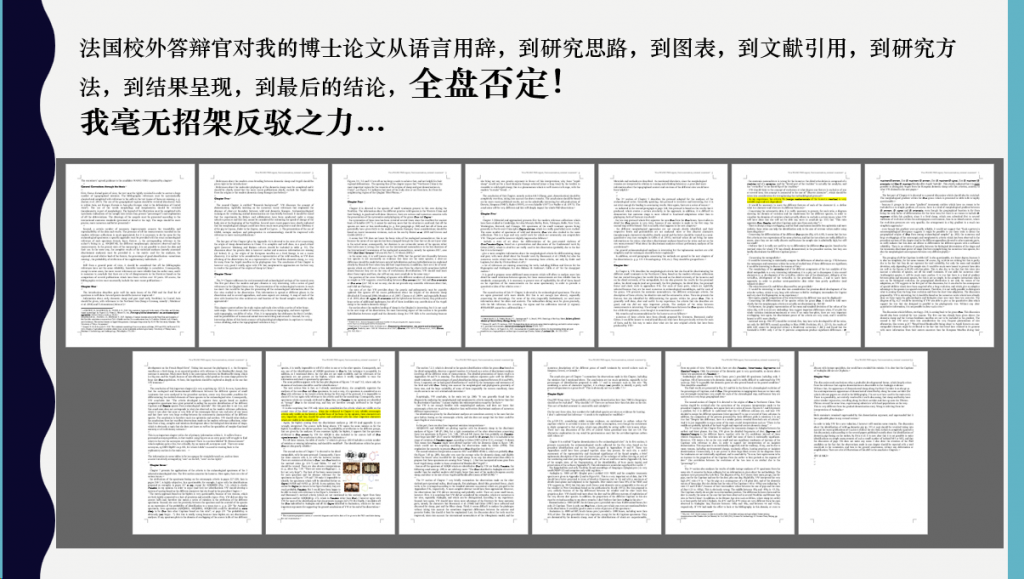

2015年,我费尽千辛万苦,终于完成了我的博士论文,其中就包含了关于羊亚科和羚羊亚科动物形态生态问题的讨论,我兴冲冲地把这一新发现应用于我的博士论文,想象着自己的“伟大发现”终于将得到评审老师的认可和赞赏。当交上了这一稿博士论文,我满心欢喜感觉自己终于要解脱了的时候,没想到却迎来了迎头痛击。我的整个博士论文,被校外答辩官大批特批,从材料到方法到结论,几乎遭到了全盘否定,我得到了13页纸的评审意见,几乎每一行,在我看来都是对我的种种指责。我真的没有想到,也不能理解,这个世界为什么会这样对待我?要知道这对于一个对研究投入了那么多心血和热爱的人是什么样的打击。

当时的我,实际上不能完全认同我校外答辩官的观点。然而,要想博士毕业,意味着我不得不放弃我自己千辛万苦做出的研究成果,按照更权威的校外答辩官的观点彻底重新修改我的论文。我感到非常痛苦,更厌恶学术界的黑暗。我想要转行,要找一个赚钱的工作,得到获得财务自由,然后再发表自己独立的研究;我也想象着要到韩国的寺庙去修行三年,一边练瑜伽修行,一边做研究,最终证明自己。但是最后还是在家人的劝说下放弃了,我回到了父母家,在家人的陪伴和劝说下,最后基本上放弃自己的大部分观点,按照校外答辩官的意见把论文全盘重改。具体的详情我在我的另一篇文章《穿越磨难,活出丰盛灵魂》中已经呈现,这里不再赘述。

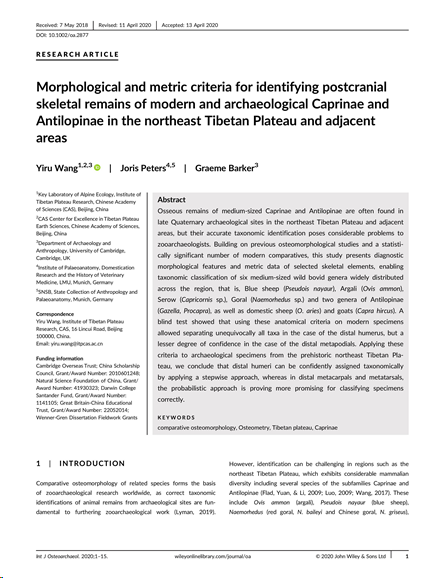

直到六年后,我的第一篇学术论文才得到发表——我对自己观察的收藏于英国、欧洲和美国的十个博物馆中的约15000份现代标本,进行了系统的骨形态学分析,建立了中国西部的羊亚科、羚羊亚科动物颅后骨形态学区分标准,并将它们应用于考古遗址,为中国西部地区动物遗存进行科学研究建立了基础。

直到九年后,我结合我第二个博士后研究的成果,将对青藏高原史前农牧业发展和人-动物-环境的研究发表在了著名的国际期刊Quaternary Science上,系统论述了气候变化、生态变化、人类活动、与农牧业传播与发展的关系,总结了青藏高原上史前农牧业发展的三个阶段及其深层次动因。

直到十年后,我仍然在继续撰写基于形态测量学方法鉴定不同羊亚科和羚羊亚科骨骼的文章,以及通过这些方法研究的甘青地区5个遗址动物骨骼的结果——它们曾因为校外答辩官对我的评判而让我进退两难,不知该如何面对自己的研究,不知该如何面对权威对我无法完全认同的审判。

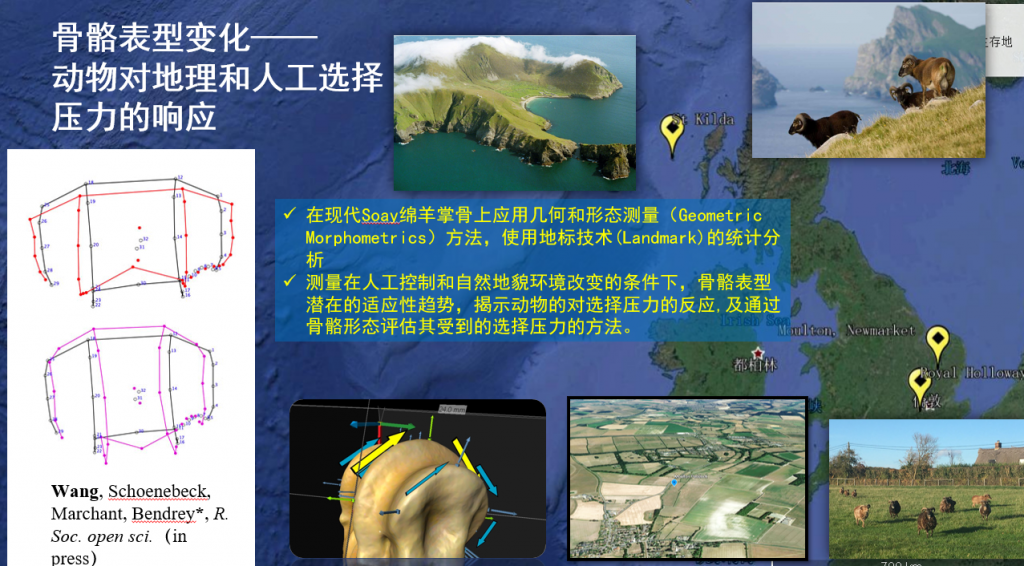

十年后的我,也仍然在继续发表通过3D几何形态测量学来研究绵羊掌骨生态-形态的研究——这是一个利用最先进的技术,来证明我当时在博士论文中被校外答辩官驳斥的研究的文章,目前,文章已经几经修改,已经成了定稿稿,我相信它将在我最初发现那些羊亚科形态-生态关系的第十一年后发表,也相信通过这个研究,我可以实现自己最初的目标:通过骨骼的形态分析它们受到的生态/人工选择的影响,从而追溯过去人类-动物-环境互动的历史。这个方法的建立,将成为研究史前跨大陆牧业传播工作的一个基础。